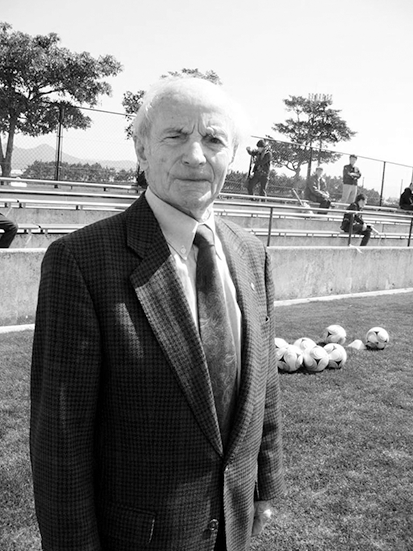

情の大切さを説いた大数学者の岡潔先生

年が明け、令和五年となりました。『レコンキスタ』読者の皆様、明けましておめでとうございます。

私、川瀬善業が新年初頭の「愛国の人生」で訴えたいのは「温故知新」です。

温故知新とは、「昔の事を調べ、新しい知識や見識を得る事」ですが、今回は私が体験した温故知新の例を三つ紹介したいと思います。

私が三重県の北勢中学校の一年生の時に、担任の伊藤玲子(れいこ)先生から、数学者の岡潔先生の事を教えられました。

伊藤玲子先生は、奈良女子大学の学生時代に、岡潔先生に直接教えられたので、中学校の授業では、いつも岡潔先生に教えられた事を話していました。

「スミレの花はただスミレらしく咲けば良い」という、岡潔先生の言葉があります。これは「数学なんて学んで何の得があるんだ?」という批判に対して岡潔先生が返答した時の言葉で、「スミレがスミレらしく咲いても、それが春の野にどのような影響があろうとなかろうとスミレの預かり知らない所だ。私について言えば、ただ数学を学ぶ喜びを食べて生きているだけである」と答えています。

伊藤玲子先生はこの言葉に感銘を受け、いつも授業では何回も取り上げて、紹介してくれました。

岡潔先生は日本を代表する数学者であると同時に、日本人に道徳の大切さを訴えた思想家でもあります。

しかし、日本の文化伝統を否定し、道徳を忌み嫌う左翼の教師達は、岡潔先生の事を良く思っていなかったようです。

北勢中学校を卒業後、私は三重県立四日市高校に進学しましたが、二年生の時の担任は数学教師の小田鉄郎さんでした。

小田さんは教師であると同時に、日本共産党の党員でした。愛国者であり、道徳者の岡潔先生に対しては「随分と幼稚な雑な事を言っていますね」と批判していました。

しかし、仮に岡潔先生がこの場に居て、この様な批判を受けても、「スミレの花はただスミレらしく咲けば良い」と言ったでしょう。いかに左翼が批判しても、岡潔先生は揺るがなかったでしょう。

同じ数学者で、ベストセラーの『国家の品格』を書いた藤原正彦さんは、岡潔先生を高く評価していました。

藤原正彦さんは、岡潔先生が「情緒の大事さを訴えていた」事に感銘を受けたと言っています。

数学を始め理系では論理が重要視され、「情緒」などという言葉は関係がないと思われるかもしれませんが、藤原正彦さんは「論理だけでは数学の発見はできない」と述べています。

岡潔先生は仏教にも造詣が深く、仏像などが持つ美的感受性を大切にしていました。「美しいものは美しい」と感じる心ですね。人間は感受性がなければ、山に行っても咲いている花を美しいと感じられません。

私の家には、岡潔先生の講演録の「情と日本人」があります。昭和四十七年三月十二日に、奈良県にある岡潔先生の自宅で収録されたものですが、この中で岡潔先生は「日本人は情の人である」と説明しています。

「人は動物ですが、動物の中で割合に信頼できます。なぜ信頼できるか?というと、人には人の情があるから、信頼できる。みすみすなことは大抵しない。それは人には人の情というものがあるからです。

こんなことをしてはいけないんだがなあ?と情の思うことを、知や意のすすめによってする。するといつまでも心がとがめる。これが情です。漱石も『こころ』でそれを書いている。

そうすると道徳とは人本然の情に従うことである。そう言えると思う。また情というものがなかったら、道徳とは何かという前に、道徳というものが存在し得ないでしょう。人に情あるが故に道徳というものが存在し得るのです」

左翼的な「論理」等では、決してたどり着けない言葉です。日本人は今後も「情の人」であり続けるべきでしょう。

日本に八人しかいない幇間の芸の世界から学ぶもの

もう一つ、「温故知新」の例で紹介したいのは「幇間(ほうかん)」です。

幇間とは、宴席やお座敷の酒席において、主や客の機嫌を取る為に芸を見せる職業です。「太鼓持ち」、「男芸者」とも言います。

言葉として知っている人はいると思いますが、実物を見た人はなかなかいないでしょう。

私は落語が好きで、上京した時には新宿の「末広亭」、上野の「鈴本」、浅草の「演芸ホール」等で、いつも落語を聞いていました。

私は落語の中でしか、幇間を知りませんでした。つまりは昔の職業で、今の日本では廃れてしまっていると思い込んでいました。

以前に、浅草にたった一人、日本唯一といわれる幇間が現存していると聞き、「いつかはぜひ、その芸を見てみたい」と思っていました。

しかし、令和二年の十月二日に、私がなじみにしている三重県四日市市の料亭の「大正館」を訪れた時、女将が「幇間を呼ぶ事ができますよ」と言うのです。

「日本でたった一人、しかも東京の浅草にしかいないはずの幇間をなぜ呼べるの?」と驚きましたが、大正館の女将によれば、「現在は日本に幇間が八人いて、一番近い人は岐阜県に住んでいる」という事でした。

それを聞き、私は「幇間を呼んでみよう」と思いました。令和二年の年末の十二月二十五日に、㈱フローラの社員と私を含めて総勢十人で、大正館へ幇間を呼ぶ事にしました。

その日、全国に八人しかいない内の一人、岐阜県在住の幇間である「喜久次(きくじ)」さんが、二人の芸妓を連れてやって来ました。

喜久次さんは岐阜県岐阜市にある芸妓連の「鳳川伎連(ほうせんぎれん)」に所属しており、「西日本で唯一の幇間」として活動しています。

岐阜と言えば、長良川の鵜飼(うかい)が有名ですが、長良川に舟を浮かべて鵜飼の様子を楽しむ舟遊びが、昔から存在していました。岐阜城に本拠を置いていた織田信長も舟遊びを楽しんでおり、客人を舟に招待してもてなしたそうです。

舟遊びでは、芸者や幇間が芸を見せる事もありました。戦国時代から岐阜県では、芸の伝統が生きていたのです。喜久次さんはその伝統を受け継いだ幇間です。

私が見た、喜久次さん達、三人の芸は素晴らしいものでした。特に三人が一緒に海老の形で「さかだち」をしたのには驚きました。

三人の芸に感動していると、喜久次さんは着物の後ろのえりの中にさりげなく「お金を入れる事」を、私達に教えてくれました。

私を含めて㈱フローラの十名にとっては、初めて幇間の世界の素晴らしさを感じた体験でした。

幇間の芸の素晴らしさに魅せられて、翌年の令和三年十二月二十七日にも、㈱フローラから十人で大正館に行き、喜久次さん達を呼びました。

この時には喜久次さんと、喜久次さんの弟子で新たに名前を襲名した、女性の弟子である「喜久すゞ」さんが来ました。やはり素晴らしい芸を披露し、我々を大いに楽しませてくれました。

江戸時代から続く芸の世界は素晴らしいもので、日本が誇る伝統文化と言えます。しかし近年、武漢ウイルスの感染拡大により、宴席が開けないという危機がありました。

喜久次さんが所属する「鳳川伎連」では、長良川の舟遊びで芸を披露していましたが、令和二年と令和三年では自粛の為に開催されませんでした。それでも喜久次さんは悲観せず、稽古を続けて来ました。

令和四年の五月十一日、鵜飼シーズンの開始と共に、ようやく舟遊びも解禁となりました。「ようやく芸を楽しめる」と、お客さんも喜んでいたそうです。

令和四年十二月二十六日にも、一年の締めくくりとして、大正館にて喜久次さん達を呼び、私と㈱フローラ社員の合計十人は芸の世界を楽しみました。

今後も、芸の伝統文化を、日本に、そして三重県に残して行きたいと思っています。

「日本サッカーの父」のクラマーさんが導いた「ドーハの奇跡」

昨年は、サッカーのワールドカップ・カタール大会が開催されました。森保一監督率いる日本代表の活躍は素晴らしいものでした!

日本のサッカーと言えば、昭和三十九年の東京オリンピックのサッカー男子日本代表から、その歴史は始まりました。昭和三十五年に、日本は代表選手の強化の為に、西ドイツ(当時)からコーチとしてデットマール・クラマーさんを招聘しました。

クラマーさんが来る以前の日本サッカーは、国内の大学リーグでしか通用しないものでしたが、クラマーさんは世界に通用するサッカーを選手達に教えました。

クラマーさんは「試合をする事が一番大事であり、試合に通用する実戦練習をしなくはならない」と、強いチーム同士が対戦するリーグ戦の導入を求めていたのです。

昭和三十九年の東京オリンピックでは、日本は強豪アルゼンチンを破り、ベスト8まで勝ち残っています。昭和四十三年のメキシコオリンピックでは、地元メキシコを破り、三位となっています。

国際的に通用する日本サッカーを立ち上げたのはクラマーさんの功績であり、「日本サッカーの父」と呼ばれています。

昭和三十九年の東京オリンピック終了後、帰国の途に就いたクラマーさんは、日本に五つの提言を残しています。

①強いチーム同士が戦うリーグ戦の創設。

②コーチ制度の確立。

③芝生のグラウンドを数多く作り、維持する事。

④国際試合の経験を数多く積む事。代表チームは年に一回、欧州に遠征し、何試合も対戦する事。

⑤高校から日本代表チームまで、それぞれ二人のコーチを置く事。

①は、後年のJリーグの設立に繋がります。Jリーグが今あるのは、クラマーさんの功績です。

クラマーさんの提言通り、日本サッカーは進展して行きます。昭和三十九年の東京オリンピックの三十年後にJリーグが発足し、そのユースチームでサッカーを始めた若者達が、欧州諸国の各リーグで活躍する様になりました。

そして昨年のカタール大会で、日本は優勝経験がある強豪のドイツとスペインを破るという歴史的快挙を成し遂げています。日本各地では「ドーハの歓喜」としてこれを喜び、世界は「侍ジャパンの奇跡」と驚きました。

しかし、単なる「奇跡」ではありません。五十数年に渡る日本サッカーの成功は、クラマーさんの教えが生きてきた証拠でもあるでしょう。

浅野拓磨、町野修斗、世界を脅かせた三重県出身の「侍」

森保一監督率いるサッカー日本代表チームには、私が住む三重県からも二人の選手が選出されました。

ドイツ戦で二点目を決めた、フォワードの浅野拓磨(あさの・たくま)選手は、三重県北部の三重郡菰野町(こものちょう)の出身で、現在二十八歳です。

彼は七人兄弟の三男で、末っ子は唯一の女の子で、浅野選手より十七歳年下です。

浅野選手は、少年時代からサッカーをしていましたが、家庭の経済状況の為に、サッカーの強豪高校への進学を諦めていました。しかし、彼の才能を認めた中学校のサッカー部の顧問の先生が両親を説得して、彼を名門の四日市中央工業高校へ進学させました。

彼は四日市中央工業高校時代に、空き缶を拾ってきて、機械に入れて、十円玉をたくさん出して、それを試合の遠征費にしていました。

浅野拓磨選手は、Jリーグではサンフレッチェ広島に所属し、その後、今から六年前にドイツの名門であるブンデスリーガに移籍しました。当時二部のシュトゥットガルトで活躍し、同チームを一部リーグに昇格させています。現在は、同じドイツのVfLボーフムに所属しています。

浅野拓磨選手はサッカー選手でありながら、三重県四日市市内で高級食パンの専門店を、令和二年から経営しています。兄で二男の晃平さんが店長を務めています。「朝のらしさ」という変わった名前のパン店ですが、私も愛好しています。

お店は普段はそれほど混んでいませんが、浅野選手がドイツ戦で二点目を決めた後は一気に注目され、行列ができる繁盛ぶりでした。

もう一人のサッカーの日本代表選手は、伊賀市出身で同じくフォワードの町野修斗(まちの・しゅうと)選手です。「シュート」みたいな名前は、おそらく両親がサッカーが好きで、子供にも大成して欲しいと願って名付けたのでしょう。

町野選手は、現在は湘南ベルマーレに所属しています。残念ながら、カタール大会では出場の機会に恵まれませんでしたが、出身が「伊賀」だけあって、「ニンジャ」の異名で親しまれています。

選手がゴールを決めた時には、それぞれ個性あるポーズを見せてくれますが、浅野選手の場合は、顔の横で両手を広げ、まるでジャガーが爪を立てて吠える様なポーズを見せます。自身のあだ名の「ジャガー」にちなんだ「ジャガーポーズ」で、浅野選手が得点を入れた時は、必ずその「ジャガーポーズ」をします。

町野選手の場合、手を合わせて、印を結ぶ「忍者ポーズ」を得点を入れた時に見せてくれます。さすがは伊賀出身の選手だけあります。

残念ながら、日本代表はクロアチアに敗れ、ワールドカップ初のベスト8進出はなりませんでしたが、次の大会以降での活躍を期待しています。

令和も五年目となりました。新年最初の「愛国の人生」は、「岡潔先生」、「幇間」、「クラマーさん」の三つを紹介し、「温故知新」の大切さについてお話しました。

近年は価値観が多様化し、古きものは忘れられつつあります。しかし今、もう一度古いものに注目し、埋もれつつある価値を見出す時ではないでしょうか?