アフガン人に慕われた「カカ・ムラド」

十二月四日。この日はアフガニスタンで長らく人道支援を続けてきた、中村哲医師の命日である。

中村氏は二〇一九(令和元)年十二月四日、アフガニスタンのナンガルハル州ジャララバードにて武装集団に銃撃され、あえなく命を落とした。享年七十三だった。

中村氏の命日から三年目にあたる昨年の十二月四日。東京・六本木の駐日アフガニスタン大使館において「故・中村哲氏三周年追悼の会」が開催された。

在日アフガニスタン人を始め、政府関係者、アフガニスタンと関わりのあった商社、NGO等から約百名が参加する中、弊会からも木村三浩代表以下一名が、アフガニスタン大使からのご招待を受けて参加した。

「追悼の会」は、アフガニスタンの国歌斉唱で始まり、次いで参加者全員が中村氏に黙祷を捧げた。その後、駐日アフガニスタン大使、シャイダ・モハメド・アブダリ閣下が追悼の辞を述べた。

以下にその一部を紹介する。

「中村医師は快適な日本での世界をやめて、かつて世界が背を向けていた、世界でも最も貧しい人々の中で暮らす事を選びました。

アフガニスタンの人々の間に立って、彼は人間の本性の醜い側面に実際に立ち向かいました。彼の第一の目的は命を救う事であり、彼はそれを非常に正確かつ思慮深い方法で行いました。

彼の最初の取り組みでは、医師として多くの人々の命を救いました。後に彼はこう言いました。『病はあとで治せる。まずは生きておれ』

そして彼は、アフガニスタンでの深刻な干ばつをうけて、彼の取り組みを農業に切り替えました。

彼は、農業生産を回復させるために全長二十七キロの運河の建設を決断しました。これは、福岡県で何世紀にもわたって伝わる日本の河川工学の手法を用いて建設されました。これにより、彼はおそらく、医療を通じて救う事ができたであろう人々よりも、より多くの命を救う事が出来たと思います。

彼の謙虚で地に足がついた人柄は深く人の心を動かしました。彼は労働者たちと共に、自ら石を背中に背負って運河を建設し、『死の砂漠』と呼ばれる砂漠にたどり着き、そこを『命の砂漠』に変えました。彼は砂漠に何百万本もの木を植え、何千人もの貧しいアフガニスタン人に仕事と暮らしを作り出しました。

中村医師はアフガニスタンでは『カカ・ムラド(ムラドおじさん)』としても知られ、アフガニスタンの人々の為に医学と工学の分野で彼の人生の三十五年間を捧げました。彼が撒いた種は世代を超えて受け継がれ、アフガニスタンで、まだ生まれていない子供達の為にさえも、実を結ぶ事になるでしょう。

彼のアフガニスタンの人々の人生を変えた奉仕は、何世代に渡り、間違いなく、すべてのアフガニスタン人、ひとり一人の心に残るでしょう」

アブダリ大使の後、中村氏が所属していたNGO「ペシャワール会」のスタッフ、ファヒム・ナワビ氏が挨拶に立ち、中村氏の人徳を偲んだ。

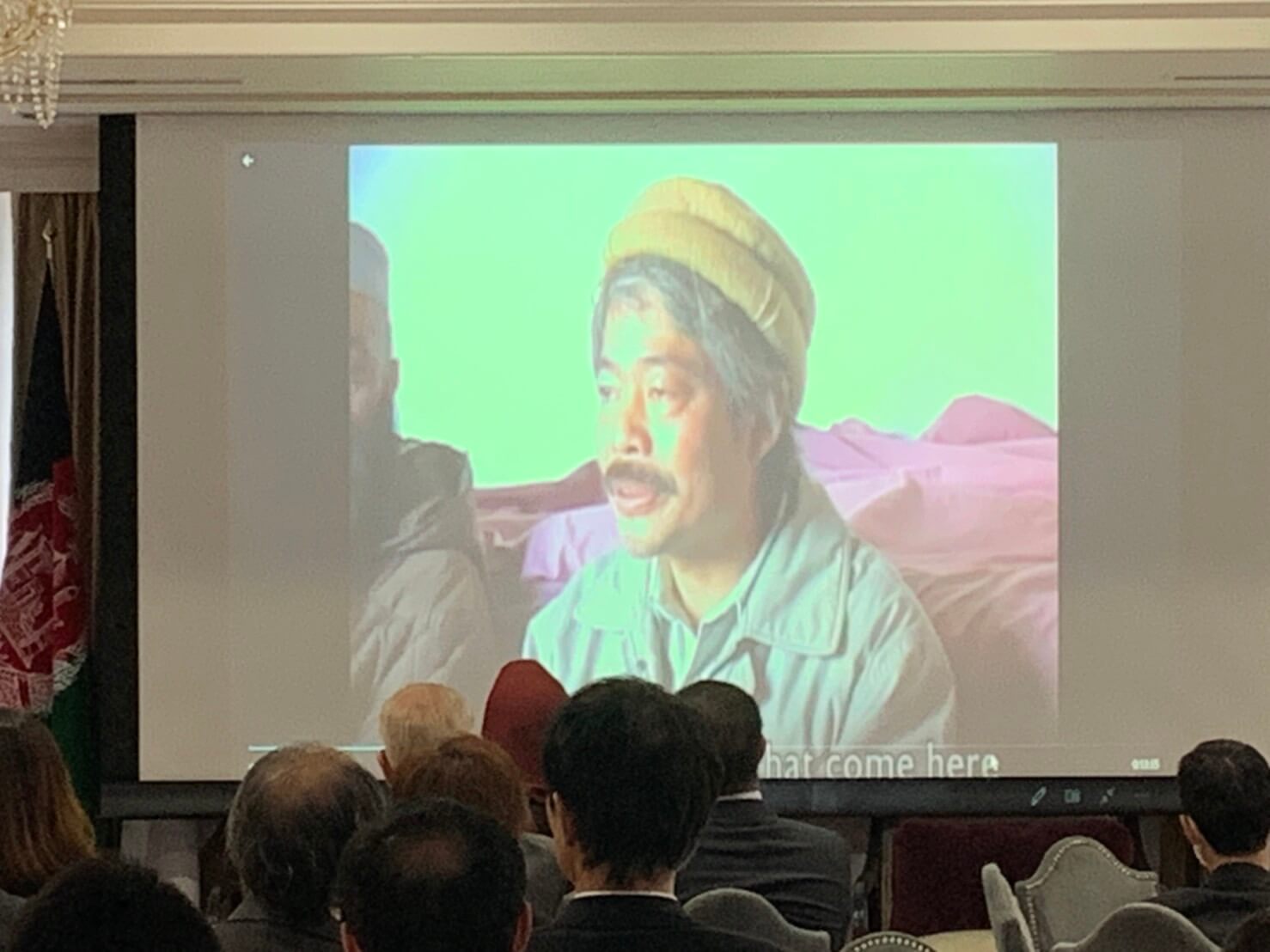

その次に中村氏の活動を描いたドキュメンタリー映画「荒野に希望の灯をともす」が上映され、生前の中村氏の偉業が紹介された。

誰もそこに行かぬから、我々がゆく

この映画「荒野に希望の灯をともす」で最も印象的なシーンは、中村氏が自ら重機を運転して土木作業を行っている姿である。土木作業に勤しむ農民たちを尻目に、その上空で米軍のヘリが飛んでいる。中村氏が活動していた地域はタリバンと対する最前線であり、米軍の軍事行動も当然かもしれないが、彼らは米国の国益の為に戦うのであって、アフガニスタン人の為に戦った訳ではないのだ。

大使の言中にもあるように、中村氏は荒廃したアフガニスタンの地に住む人々の命を救うために尽力した。

アブダリ大使がその挨拶中に言及していた「全長二十七キロの運河」とは、アフガニスタン東部を流れる大河、クナール河からガンベリー砂漠までをつなぐ用水路であり、それは約十万人の農民が暮らしていける基盤となった。二〇一〇年に完成したこの用水路により東京、山手線内側の面積に匹敵する荒地が農地化されたのだ。

中村氏の本職は医師であるが、「人々が食べていける基盤を作れば、医療にかかる人々を救える」との信念で、畑違いの土木事業を始めた。これは本来アフガニスタン政府や、欧米主導の国際社会が果たすべき任務だった。そのアフガニスタンは、今や世界、つまりは欧米が見捨て、反欧米を掲げるタリバンやアルカイダが跋扈する地となっている。

九・一一テロの「報復」と称する米軍の侵攻により、アフガニスタンは「解放」され、民主政府が樹立された…はずであったが、昨年八月十五日にタリバンはカブールを制圧。米軍は逃亡し、アフガニスタンはまた見捨てられた。

バイデン米政権は昨年二月、米国内で凍結されているアフガニスタン中央銀行の資産七十億ドルを「アフガニスタンの人道支援と九・一一テロの犠牲者の補償に充てる」と表明した。

「人道支援」と言いながらも他国の資産を勝手に没収するのは「盗人」と言うしかないだろう。タリバン政権樹立以降、国際機関はアフガニスタンから撤退している。タリバン政権を介せない以上、まともな人道援助ができる訳がない。

「民主政府」と米国が賞賛したアフガニスタンの旧政権は、実質は軍閥の連合政権であり、国際社会からの援助は全て軍閥の有力者によって独占されていた。タリバンに対抗する為に編成された国軍も、兵士の数を水増しして、軍閥の司令官が兵士に支給される給与を盗んでいたとも言われる。

アフガニスタンの国家機能は最初から破綻しており、本当の意味で人々を救う事ができるのは、現地に赴いた人間でしかないのだ。

中村氏は「誰もそこに行かぬから、我々がゆく。誰もしないから我々がする」との言葉を残していた。義侠心故の行動であった。

「アジアで共に生きる」—アフガニスタンに殉じた中村氏

昨年八月以降、アフガニスタンの情勢は全く報じられていない。今や世界の関心はウクライナ一色である。

その一方でこんなニュースが流れた。中村氏が殺害されたジャララバードに、「ナカムラ」と名付けられた広場が完成した。完成式典にはタリバンの幹部、地元住民が参加し、中村氏の死を悼んだという。

中村氏を追悼する広場を建設する事は、旧政権の時から計画されていたが、タリバンの復権で事業は停止。国際社会も支援をストップし、財政難から計画も頓挫しかけたが、地元の行政府はそれでも中村氏の功績を称えたいと事業を再開、ようやく完成した。

異例なのは、個人崇拝を禁じるイスラム原理主義のタリバンが「ナカムラ広場」の建設を許可した事である。

中村氏はイスラム教徒でもなく外国人であるが、「数十年に及びアフガニスタンの為に尽くしてくれた恩人を無碍にはできない」との思いで「許可」したのだろう。

これによってタリバンが「日本との関係を再開したいと望んでいる」と見ることもできる。それはともあれ、人道支援というからには、相手の体制が独裁政権だろうがイスラム原理主義政権であろうが、それは度外視すべきではないだろうか。

中村氏自身、旧タリバン政権からアフガニスタンへの支援を続けてきた。「タリバンの利になる」と批判されても「非難の列には加わらない」と言い、アフガニスタンに残り人道支援を続けていた。

アブダリ大使はその挨拶の最後にこう呼びかけている。「現在直面している耐えがたい傷を抱えたアフガニスタンとその人々を助ける為に、日本は再び役目を果たす事ができるのでしょうか?」

旧タリバン政権崩壊、民主政権樹立後の復興に、日本は主導的な役割を果たした。二〇〇二年と二〇一一年には東京で「アフガニスタン復興国際会議」を開催。外務省のホームページでは、現在でも「日本は米国に次いでアフガニスタン開発支援のドナー国として主導的役割を果たす」と主張した文言が残っている。

アブダリ大使は日本がその役割を再び担うことを期待している。これはアフガニスタン国民の総意とも言えるだろう。

中村氏はアフガニスタンで活動を始めた一九八四年頃、「アジアで共に生きる」という言葉をペシャワール会の会報誌の標語として掲げた。当初は「アジアと共に生きる」という標語で、会報誌の副題になっていたのを「日本人もアジア人ではないのか?」と疑問を呈した中村氏の助言により、「アジアで共に生きる」となったと言う。

中村哲氏は、医師であり人道支援活動家であるとともに、アジア主義者でもあったのである。改めて心より中村氏の御冥福をお祈りする。